【一定要大量读书】当经济学遇见真实的我们:那些 "错误" 行为里的人性光谱

第一次翻开《”错误” 的行为》,是在一个百无聊赖的周末午后。本以为这又是一本晦涩难懂的经济学著作,却不想被作者理查德・塞勒那幽默通俗的语言所吸引,仿佛在听一位老友讲述生活中的趣事,而这些趣事背后,却蕴含着深刻的经济学原理。

文末获取电子书地址

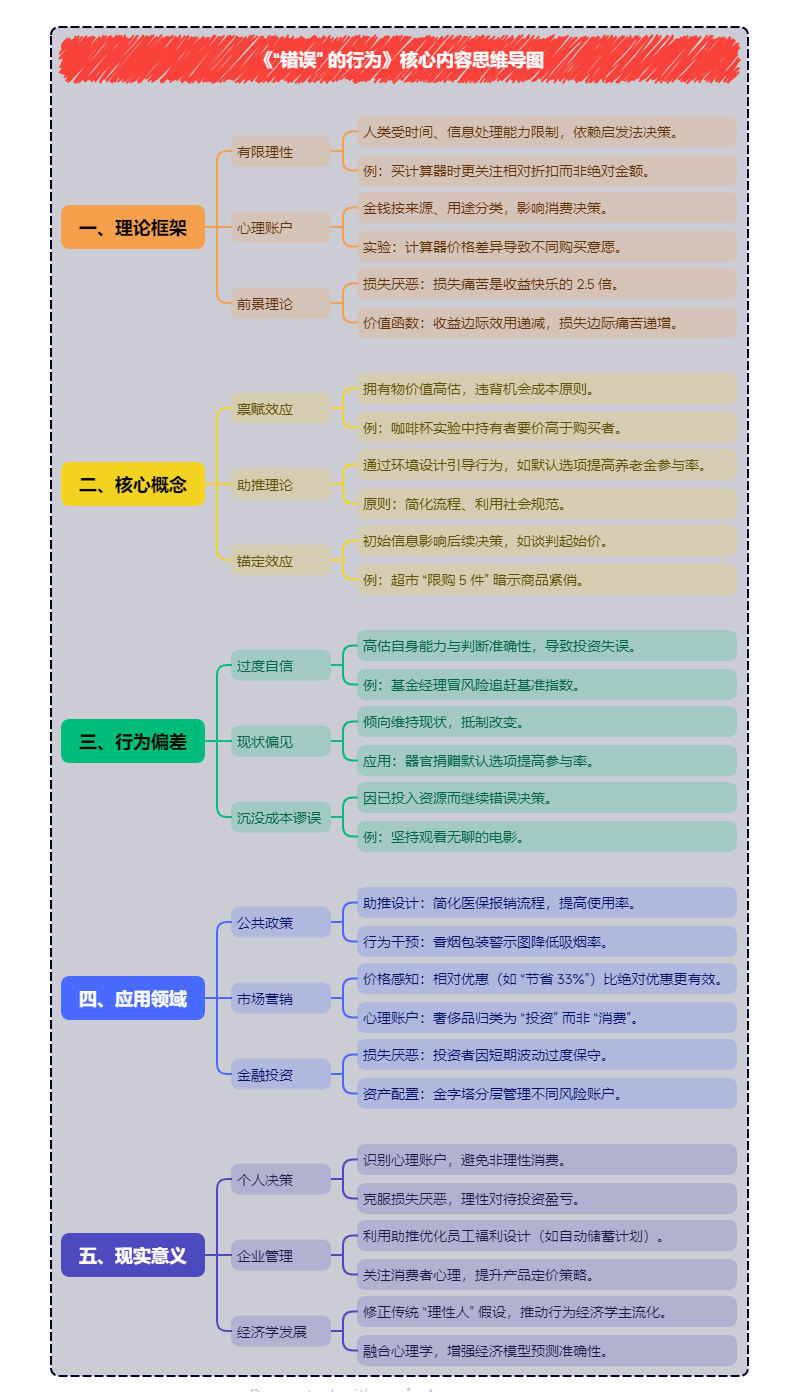

打破常规:重新认识经济学中的 “人”

传统经济学总是基于 “理性人” 假设,认为人们在决策时会理性地追求自身利益最大化,市场也总是有效的。然而,塞勒却告诉我们,现实中的人并非如此 “理性”,他们的行为常常受到各种心理因素的影响,做出一些看似 “错误” 的决定。

塞勒在书中讲述了自己早期的研究经历。他发现,人们在面对不同的经济问题时,会表现出不同的行为模式。比如,当人们购买演唱会门票时,如果门票丢失,很多人会觉得再买一张太贵而放弃;但如果是现金丢失,却依然会购买门票。这就是 “心理账户” 在作祟,人们会把不同的钱归入不同的账户,每个账户的钱有着不同的用途和价值判断。

书中还提到了 “禀赋效应”,即人们一旦拥有某种物品,就会高估其价值。比如,自己用过的旧手机,即使已经过时,在主人眼中也比市场上同型号的新手机更有价值。这是因为人们对自己拥有的东西产生了情感依恋,从而影响了对其价值的客观判断。

生活中的 “错误” 行为:非理性的智慧

塞勒的研究让我们看到,这些看似 “错误” 的行为,其实是人类在长期进化过程中形成的一种生存智慧。它们虽然不符合传统经济学的理性假设,却在现实生活中发挥着重要作用。

在消费行为中,我们常常会受到 “锚定效应” 的影响。比如,在商场里看到一件标价 1000 元的衣服,然后打折到 500 元,我们会觉得很划算,毫不犹豫地购买。其实,500 元是否真的划算,我们并没有进行深入的分析,只是被最初的标价锚定了。这种锚定效应帮助我们在面对复杂的市场信息时,快速做出决策,节省了时间和精力。

在投资领域,”损失厌恶” 心理表现得尤为明显。人们对损失的痛苦感远远超过对获得的喜悦感,因此在投资时往往过于保守,不愿意卖出亏损的股票,而过早卖出盈利的股票。这种心理虽然可能导致我们错失一些机会,但也让我们在面对风险时更加谨慎,避免了过度冒险带来的巨大损失。

从个人到社会:行为经济学的广泛应用

塞勒的行为经济学理论不仅适用于个人决策,还在社会政策制定、市场营销等领域有着广泛的应用。

在社会政策方面,”助推” 理论就是一个很好的例子。通过设计合理的选择环境,引导人们做出更有利于自身和社会的决策。比如,在食堂里,把健康食品放在显眼的位置,而把高热量食品放在不那么容易看到的地方,这样可以引导人们选择更健康的饮食。这种助推方式不是强制人们做出改变,而是通过影响人们的选择行为,让他们在不知不觉中做出更优的决策。

在市场营销中,商家也常常利用消费者的心理特征来制定营销策略。比如,利用 “稀缺效应”,宣传商品数量有限,促使消费者尽快购买;利用 “社会认同” 原理,展示其他消费者的好评和购买记录,增加消费者的信任度。这些营销策略之所以有效,正是因为它们符合消费者的心理行为模式。

独特的写作风格:让经济学走进生活

塞勒的写作风格独具特色,他善于用生活中的小故事和生动的案例来解释复杂的经济学理论,让原本枯燥的经济学变得通俗易懂、趣味盎然。

书中充满了各种有趣的例子,比如通过分析赌马者的行为来解释 “赌徒谬误”,通过讨论退休金计划来阐述 “心理账户” 的应用。这些例子都是我们日常生活中常见的现象,让读者能够感同身受,更容易理解和接受书中的观点。

同时,塞勒的语言幽默风趣,充满了自嘲和调侃。他在讲述自己的研究经历时,毫不掩饰自己的困惑和失误,让读者感受到他作为一个研究者的真实和亲切。这种写作风格拉近了与读者的距离,让经济学不再是高高在上的理论,而是与我们的生活息息相关的实用知识。

读完《”错误” 的行为》,我仿佛打开了一扇新的窗户,看到了经济学与生活的紧密联系。塞勒让我们认识到,人类的行为并非完全理性,那些看似 “错误” 的行为背后,蕴含着深刻的心理机制和生存智慧。

在现实生活中,我们不必过于纠结于自己的非理性行为,而是应该认识到这些行为的存在,并学会利用它们来改善自己的决策和生活。同时,社会也可以通过应用行为经济学的理论,设计出更合理的政策和制度,引导人们做出更有利于自身和社会的选择。

这本书不仅是一本经济学著作,更是一本关于人性和生活的启示录。它让我们在理性与非理性之间找到平衡,用更宽容和理解的心态看待自己和他人的行为,让生活变得更加美好。

电子书分享链接:https://pan.quark.cn/s/31c6830ed597

【一定要大量读书】当经济学遇见真实的我们:那些 "错误" 行为里的人性光谱